Notice:本文获得学信网授权转载。如需转载请联系学信网。

有人说:“活着的时候,读者就以亿来计算的作家,只有金庸一人。”想想看,没毛病。在古代,一提到脍炙人口、雅俗共赏的诗人、作家,很多人会自然地想到“凡有井水饮处,即能歌柳词”的白衣卿相柳永;而现在,若说“凡有华人居处,即知金庸武侠”,也并不夸张。

这个3月,金庸刚刚度过了他的94岁生日。而另一个好消息是,上个月,安娜·霍姆伍德(瑞典籍,中文名郝玉清)翻译的《射雕英雄传》英译本《英雄诞生》,已由英国麦克莱霍斯出版社面向全球发行了。这是迄今金庸正式出版的第四本武侠小说英译本。

作为长盛不衰的超级IP,金庸的每一次动作都能引发热议。这个曾经不被主流文学界认可的“庸俗作家”,如今正受到海内外越来越多读者的欣赏。

《射雕英雄传》英译本《英雄诞生》

译者:Anna Holmwood

版本:MacLehose Press 2018年2月

二度失学,自古侠义出少年

金庸,原名查良镛,1924年3月10日生,是“一门七进士,叔侄两翰林”的浙江海宁查家第22代孙。是时,他的表哥徐志摩刚刚成立了新月社,和林徽因、胡适等一起,热烈谈论着西方文学大家哈代、莎士比亚、勃朗宁夫人……

1936年,查良镛小学毕业,升入嘉兴中学。不久,抗战爆发了,日军不时空袭嘉兴。他不得不和老师、同学一起,徒步大迁徙,历时近两个月,来到浙江西南部的丽水新校址。

岁月动荡、求学多艰,查良镛凭着天赋和努力,不仅数理化成绩优异,英语、国文甚至更出色。

入高中后,他充分利用图书馆丰富的中英文书刊资源,涉猎颇广。

虽然成绩优异,但查良镛并非乖学生。用他自己的话说,就是“天生自由散漫、不守规矩”。

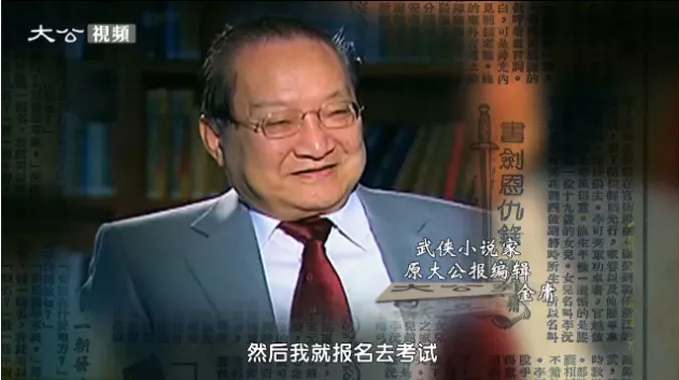

青年查良镛

当时的浙江省立临时联合高级中学有办壁报的风气,好写作、文笔佳的查良镛自然成了办报主力。

1941年的一天,壁报前挤满了人,大家争相阅读一篇文章:

阿丽丝小姐来到校园忽见一条色彩斑斓的眼镜蛇东游西窜伸毒舌,喷毒汁,还口出狂言威吓学生:我叫你永不得超生……

大家对这个“眼镜蛇”所指皆心领神会,觉得畅快无比,不禁捧腹大笑:时任训导主任沈乃昌,有事没事就辱骂学生—— “我叫你永不得超生”就是他的一句口头禅。

不用猜,文章出自查良镛之手。他“只是少年时代的一股冲动,没有考虑到严重后果的鲁莽行为”,就模仿英国作家卡罗尔的《阿丽丝漫游奇境记》,写下这篇影射沈乃昌投降主义的檄文。

盛怒之下,沈乃昌开除了查良镛。(当时的训导主任代表国民党监视学生思想动态,校长张印通力保也不得。)

因深惜其才,张校长介绍查良镛去了衢州中学。那里办学条件艰苦,常有敌机来袭,好在国文老师和图书馆不错,查良镛的精神生活尚算富足。然而不久,他就“故态复萌”。1941年底,衢州中学闹起了学潮,查良镛积极参与,又反对起了训导主任。因校方顾忌舆论,不能大面积开除学生,他才得以继续就读。

但很快,因为战争停课,18岁的查良镛提前毕业了,他决定去陪都重庆求学。

到了重庆之后,他一边在农场干活,一边准备复习,考上了“中央大学”、西南联大和四川大学。出于经济上的考虑,他还是选择了不收费的“中央政治大学”,就读于外交系,渴望将来在外交上为国效力。

经历了中学的两次风波,在这个国民党党立最高学府,查良镛的锋芒有所收敛。他一心向学,尽力少闻政治,遍读《资治通鉴》《世界史纲》等,第一年便获得全校第一的优异成绩。

然而,天生这一副侠义热肠,又怎么按捺得住?当时,校内的国民党学生特务横行霸道,学校却纵容包庇,不加理会。一日,查良镛见他们又在殴打同学,气愤不过,就向学校投诉,却反遭指责,并又一次被勒令退学。他外交官的梦想也就此幻灭了。

两次被开除,一次差点被开除,正如“被误会是表达者的宿命”,这样的坎坷大概是侠义少年必经的关隘吧。

现在来看,查良镛少时一次次拍案而起,挑战师长、反抗暴行,正和日后武侠小说里打抱不平、反抗强权的侠客行径契合。据金庸回忆,这种“不怕重大压力而在文学中畅所欲言”的品格,是其成功的关键要素。

雅俗共赏,武侠小说家金庸

若问:这世上有一个人把中国人写透了,把中国传统写透了,把中国的社会构成写透了,你会选谁?除了传统的曹雪芹、兰陵笑笑生、鲁迅等,肯定也有不少人会提名金庸。

香港武侠作家黄易就曾评论说:

“金庸就像一个‘黑洞’,把传统发挥得淋漓尽致,任何人靠近他,就会化为乌有,根本没法比。”

的确,在武侠小说方面,金庸半个世纪前的作品至今仍散发着强大的生命力和影响力。不过,你也许不知道,金庸本人从不为武侠小说吆喝,他最初写小说乃是为了招揽读者订报的权宜之计。

1950年,查良镛被调到《大公报》旗下的《新晚报》做副刊编辑。当时的《新晚报》总编辑罗孚注意到比武擂台会颇受关注,便邀请编辑陈文统(署名梁羽生)在报刊上连载武侠小说。《龙虎斗京华》当即引起轰动,自此开启了新派武侠小说的大门。

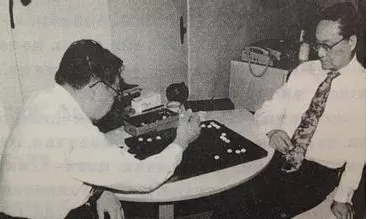

查良镛(金庸,左)与编辑部同事兼好友梁羽生对弈

1955年2月,梁羽生的《草莽龙蛇传》快连载完了,但他还没有想好下一部写什么。罗孚便只好找到另一个武侠迷查良镛救急:“梁羽生顾不上了,只有你上了。”

查良镛把名字里的“镛”字一拆为二,署名“金庸”,他自称“没有什么含意的”。开始在《新晚报》上连载首部武侠小说《书剑恩仇录》。一发不可收拾,连载574天,反响甚至超过了当时如日中天的梁羽生。

之后,《碧血剑》《射雕英雄传》《笑傲江湖》《鹿鼎记》等作品开始连载后,金庸的口碑持续走高。

然而,似乎是因为报纸不再需要武侠来招揽人气了,金庸于1972年底公开宣布封笔。

金庸武侠经典人物之《笑傲江湖》东方不败

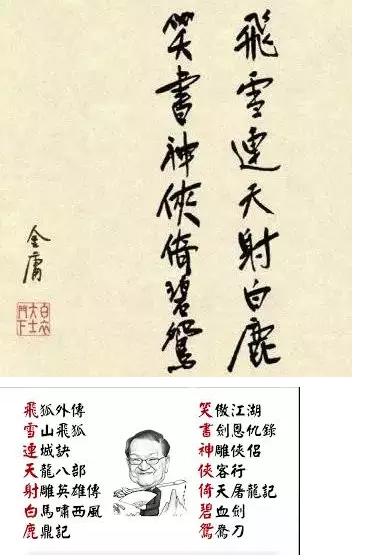

经过十载,金庸修订成书15种武侠小说,也即“金迷”们熟知的“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”,再加上一个短篇《越女剑》。

这幅中国人最熟悉之一的对联,最早由金庸自制

对于金庸的作品,金学家陈墨曾经做过一段很好的总结:

金庸作品是高品味的通俗文学,“它既俗又雅,既通俗又深刻,既好看又耐看,既热闹又有门道,既离奇又真实,既可满足人们的娱乐要求,又可品味它的丰富的美学与哲学意味,既是一种关于武侠与传奇的成人的童话,又是一种关于人生与世界的深刻的寓言。”

虽然拥有多栖身份的金庸,从一开始就没把自己定义为武侠小说家,但他的武侠作品却逐渐冲破了“门户”的偏见,逐渐被严肃文学圈接纳:不仅被中学语文课本选用,连严家炎、钱理群、王一川、陈平原、徐晋如等学界大咖,都是他的忠实拥趸。

斜杠青年,明报当家查良镛

百度百科如是介绍查良镛的名号:

当代知名武侠小说作家、新闻学家、企业家、政治评论家、社会活动家,“香港四大才子”之一。

如今,金庸这个名字可谓尽人皆知,但作为查良镛,他更为低调、付出心血更多的职业还是文化商人和政治评论家。

查良镛的商人天赋自小便有体现。15岁时,他就跟同学合著了一本《献给投考初中者》,就是跟现在《三年中考五年模拟》类似的教辅书。你没看错,他的第一本书并非《书剑恩仇录》,他出第一本书时年仅15岁。

对于这本书的畅销,金庸曾这样自述:

该书在浙江南部的丽水出版,一直行销到福建、江西、安徽各地。这本书的收益,支持我们合作的三人顺利从高中毕业,再到重庆去读大学。这本书和文学修养无关,而是商业上的成功。对一个15岁的少年来说,这表示我能了解到消费者的需要,用简捷的方式来满足他们。以后我创办《明报》而获得成功,大概就源于这种洞悉读者心理的直觉能力。

1946年,查良镛(金庸)成为应聘者逾3000人的大公报3名被录用编辑之一

1959年冬,查良镛离开供职十余年的《大公报》,和老同学沈宝新创立《明报》,开启了出版商人的生涯。办《明报》共花十万块,金庸自己就出了八万,将自己写作赚来的钱全投了进去。

曾为金庸短暂代写《天龙八部》连载的作家倪匡曾这样说:

《明报》不倒闭,全靠金庸的武侠小说。

此言不虚。独立办报之前,金庸在《香港商报》上连载武侠小说已拥有大量读者,许多人为了继续追金庸武侠小说关注《明报》。

尽管销量尚可,《明报》起初只是一份侧重武侠小说、煽情新闻和马经的“小市民报章”,其转型的标志性事件是1962年的“五月人潮”。

彼时,面对大陆居民的“大逃港”潮流,《大公报》《文汇报》等报都因为事件太敏感而不予报道,《明报》却“莽莽撞撞”,大声疾呼,并作头版全版报道。“大逃港”结束之后,《明报》一跃成为知识分子接受的报章。同时,也摆脱了财政窘境,平均日销量上升至5万份。

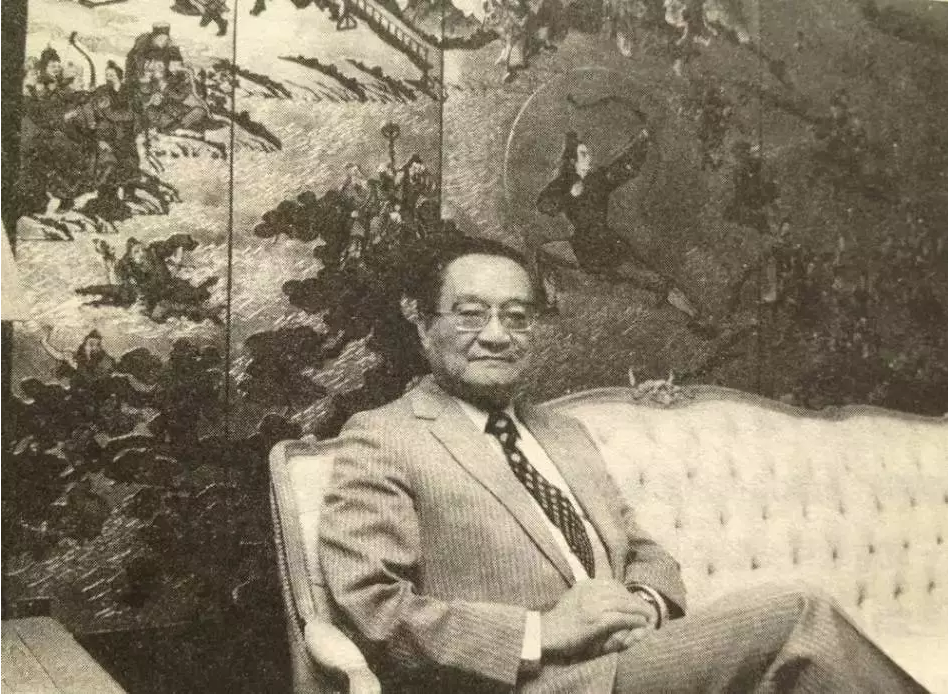

1989年查良镛(金庸)在明报大厦办公室

而查良镛也并非只写小说,他富有政治高度和前瞻性的政论屡见报端。他持续地为正义发声,甚至被某些不怀好意的人盯上。最危险时,金庸还跑去欧洲躲藏了一个月,连载的《天龙八部》只好找倪匡代笔。

甚至有极左派放言:“要消灭五个香港人,排名第二的就是金庸。”金庸则表示:

我虽然成为暗杀目标,生命受到威胁,内心不免害怕,但我决不屈服于无理的压力之下,以至被我书中的英雄瞧不起。

1991年,明报集团在香港上市,他激流勇退,退出管理层。当时,《明报》已成为香港最具影响的报刊之一,他本人也在“九十年代香港华人亿万富豪榜”中排第64位,被誉为文人致富的典型例子。

查良镛是一个极有政治抱负的人。除了在报纸上发表文章,他也积极参政议政,曾担任香港基本法起草委员会委员、政治体制小组负责人、香港基本法咨询委员会执行委员等。

他还是全能的电影人才。不仅能撰写电影评论,为电影歌曲填词,编写电影剧本,甚至还亲自执导电影。由他编剧的《绝代佳人》曾荣获中华人民共和国文化部金章奖。

2005年81岁的查良镛被剑桥大学授予荣誉博士学位

对于如何成为了一位优秀的“斜杠青年”,金庸有过解答:

我是怎样当编辑的?我编过报纸的副刊,要处理、编辑,同时自己撰写关于电影与戏剧的稿件。我对影艺本是门外汉,由于工作上的需要,每天如痴如狂地阅读电影与艺术的理论书籍,终于在相当短的时间内成为这方面的“半专家”。我没有实践的经验,但理论方面的知识和对重要戏剧、电影的了解和认识,已超过了普通的电影或戏剧工作者。从此以后,“即学即用”便成为我的主要工作方法。不熟悉我的人以为我学问渊博、知识面极广。其实我的方法是:若有需要,立即去学,把“不懂”变作“稍懂”,使自己从“外行”转为“半内行”。